有山正孝、大井みさほ、奥田治之、和田勝会員が、11月17日の午前中に、東村山市野火止小学校で、6年生の児童102名に対して実験授業を行いました。この活動は「東村山夢と希望プロジェクト」から依頼されて行う最初の出前授業で、6年生の児童全員が4つに分かれて、4つのテーマを2つずつ選んで3,4時限の45分授業時間に行いました。校長先生、副校長先生をはじめとして、多数の教職員の方々に、積極的に受け入れ準備と当日の実施に気を配っていただきました。児童への授業の宣伝として、こんな物を作成して掲示していただきました。

写真にあるように、それぞれの授業のタイトルは、有山会員が「電流と磁石-原理と応用-」、大井会員が「光で遊ぶ、レーザー」、奥田会員が「望遠鏡で見ると物がなぜ大きく見えるか」、和田会員が「生き物は細胞という単位でできている」でした。

9時に学校に集合し、各自が割り当てられた会場(体育館や理科実験室など)で準備を行い、 10時25分より体育館で開講式が行われました。校長先生のあいさつの後、講師の先生方(つまり我々)が紹介され、教育委員会関係の方のあいさつなどがあった後、各会場に分かれて授業が行われました。 各会場の様子を写した写真を野火止小学校から提供いただいたので、それを交えて実験授業の様子を簡単に書いておきます。

〇有山正孝会員は、「電流と磁石-原理と応用-」ということで、最初に電流と磁石の相互作用について説明しながら演示実験を行いました。電線に電流を流すと磁力が発生して電線が磁石になります。

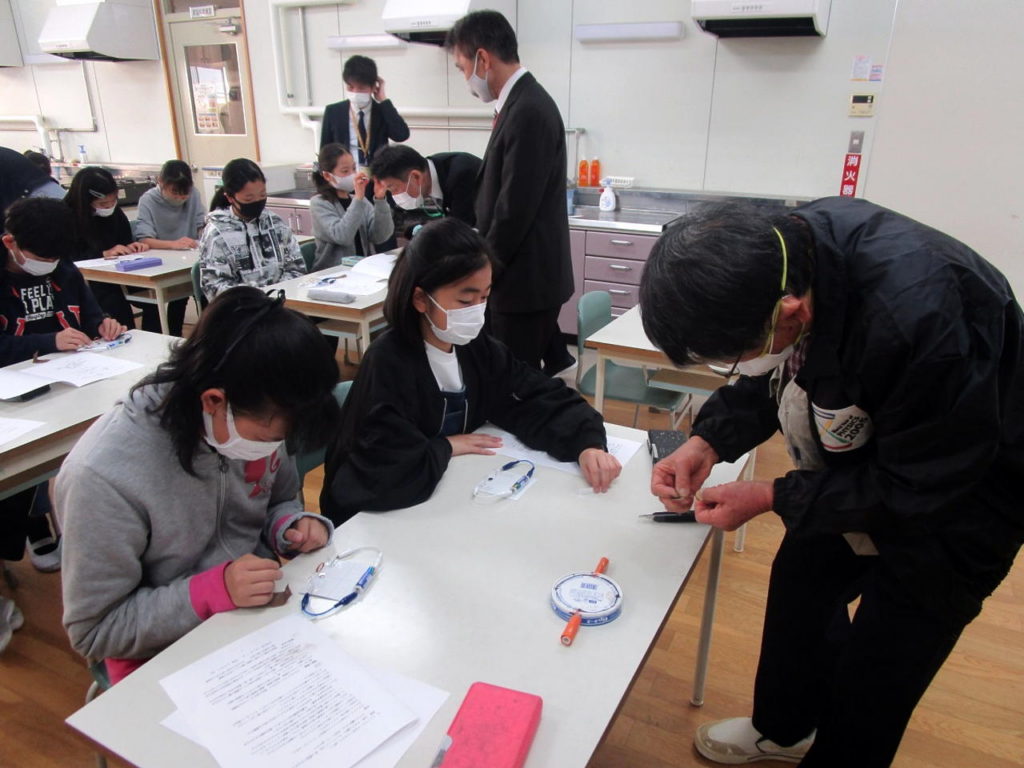

これらのことを理解したうえで、 1人ずつクリップモーターを作ることにします。エナメル線をコイル状に巻いたものや電池ボックスと基盤になる厚紙は、有山先生が 用意しておいてくださいました。 ゼムクリップで 軸受を作り、 コイルから出た直線部分のエナメルをはがします(一方は全部、一方は上半分だけ、ここがポイント)。

基盤に電池ボックス、軸受け、永久磁石を配置し、ミノムシクリップが両端についた被覆線で配線して、軸受けにモーターとなるコイルを載せます。ちょっと動かしてやると、くるくると回りだします。成功です!電流と磁石の関係が分かったかな?

〇 大井みさほ会員は、「光で遊ぶ、レーザー」ということで、赤、緑のレーザーポインターを使って、光の進み方を観察しました。

レーザー光はなぜ収束したまっすぐな光なのか、その原理を図を使って説明しました。最後に、偏光板を使って自然光と蛍光灯の光を比較しました。

〇奥田治之会員は、「望遠鏡で見ると物がなぜ大きく見えるか」ということで、 最初にピンホールカメラの原理、レンズの働き、焦点距離の説明をスライドを使って行いました。

奥田先生自作の装置とレーザー光による光の進み方を使った演示実験、下の写真の後ろ側に少し見えているのがレンズです。これらを使って光の屈折を調節でき、焦点距離などを実感できます。

実物の望遠鏡での体験では、隣の中学校の時計がはっきり見えるのに驚きました。

〇和田勝会員は、「生き物は細胞という単位でできている」ということで、単細胞生物ゾウリムシとタマネギ輪茎葉の表皮細胞を顕微鏡で観察し、細胞を意識させることを目指しました。

最初に、拡大するとはどういうことかを実感するために、実体顕微鏡を使って新聞の折り込み広告のカラー写真を見てもらいました。肉や野菜の写真を拡大して見ると、細かい色の点が見えます。カラー写真が、シアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y)と黒(K)で構成されていることが分かります(CYMK)。

持参したゾウリムシを配り、観察してもらいます。最初は自由に観察してもらい、0.2mmほどの単細胞生物が動き回ることを楽しんで観てもらいました。動きを止めるために、メチルセルローズを加えました。最後にタマネギ輪茎葉の表皮細胞層を引きはがして配り、酢酸カーミンで染色して観察してもらいました。細胞がびっちりと並んでいるのが面白かったようです。

45分という枠の中での説明や演示実験、実験だったが、児童たちはそれぞれの実験を楽しんだようで、副校長さんからのメールに「放課後の職員室においても、授業の素晴らしさ、子供たちの喜びの声など様々なことを遅くまで話題にしていた。」とありました。 また後日、送られてきた児童の感想文には、「おもしろかった」、さらには「もっと知りたいと思った」、「調べてみようと思った」、などの記述があり、科学っておもしろいというメッセージが伝わったのだと思いました。

Views Today : 33

Views Today : 33