10月24日に進藤哲央会員が、東村山第三中学校で自然探求部の活動を支援して、「科学の目で世界をみたら」というタイトルで講演を行いました。部員20名が参加し、教員も3名、加わりました。講演の内容は、簡単な自己紹介の後、「科学とは」「素粒子と宇宙」「霧箱を楽しもう」の3部構成で、パワーポイントのスライドを駆使して進めました。町田武生会員もオブザーバーで参加しました(写真は町田会員撮影)。

冒頭の自己紹介では、中学・通学高校時代のクラブ活動の様子や、これまでの地球上での自分自身の移動の様子を紹介しました。

さて本題です。第1部の「科学とは」では、ふだんあまり授業などでは触れないであろう、「科学とはどのような営みか」という部分に焦点をあて、科学哲学の初歩的な内容を、自分のふだんの研究活動における経験に基づいて、やや概念的な話をしました。

自然科学とは、1)自然を理解しようとする試みであり、2)世界を観察(観測)することから始まること、その結果、3)自然界の現象には、秩序・法則があるように見えること、そこでその法則を明らかにしようとする学問です。科学者は、そのために、自然を観察(主に種々の現象を数値化するために測定)します。自然現象は非常に複雑なために、測定値には必ず誤差が伴います。それを踏まえたうえで、観察あるいは測定結果を説明するためのモデル(仮説)を作成します。その際、より少ない仮定で説明できる仮説が良い仮説であるという、オッカムのカミソリが重要になります。

少し難しい話ですね。筆者は「オッカムのカミソリ」の話を、大学1年の哲学の講義で初めて聞きました。

実験科学では、仮設の検証のために、実験を行い、仮説が成り立つかどうかを検証します。

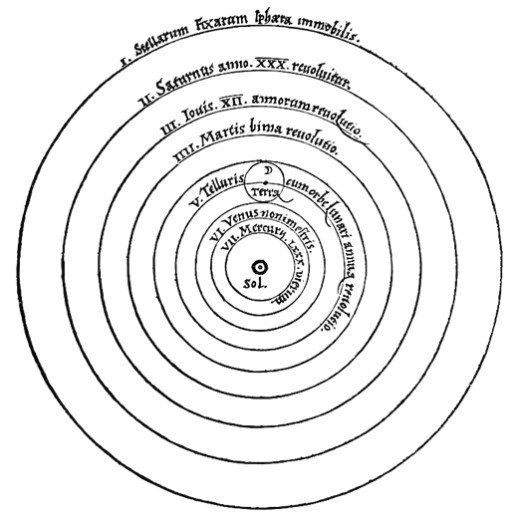

こうした抽象的な内容を具体的にイメージしてもらうため、天動説と地動説の話などの歴史上の物語も交えつつ、約30分程度の話にまとめました。

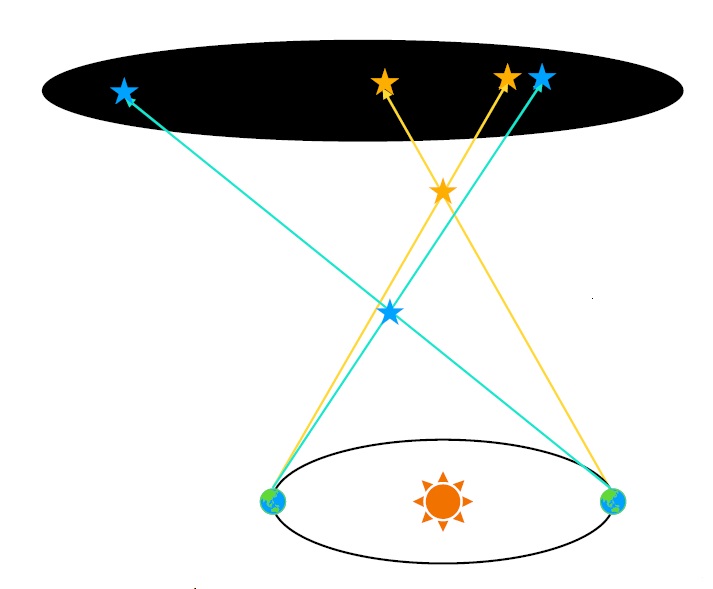

「視差」を実感するために、人差し指を顔の前に突き出してみてください。左右の目を交互につぶって指先を見つめると、指先の延長線上の遠方にある物体が、左眼をつぶった時と右眼をつぶった時で位置が異なって見えます。これを両眼視差といいます。さて。天動説では、星は天球に張り付いてるので、地球から見てその位置関係が変わることはありません。しかし実際には、春分の日と秋分の日で、星の位置関係が変わります。これは地球が太陽の周りを公転しているからです。これを年周視差といいます。

地動説を復活させたのは、有名なコペルニクスですが、当時の観測精度では、遠くにある恒星の年周視差を測定することはできませんでした。地動説は主として、太陽系の惑星(水、金、地、火、木、土、天)の動きや見え方をもとに考えられたのです(下のコペルニクスの描いた太陽を中心とした図はここからお借りしています)。特に、水星と金星の見え方と火星、木星などの見え方の違いを、天動説では説明できませんでした。また、オッカムのかみそりで述べたように、天動説はいろいろな余分な仮説や計算が必要であったのに対して、地動説はシンプルでした。

ただし、コペルニクスの地動説の惑星は円軌道を想定していたので、予測精度は天動説に比べるとが落ちていました。

ティコ・ブラーエの精密で長期間にわたる測定結果を解析し、惑星が太陽の周りを楕円軌道で回っているなどの法則を発見したのが、ケプラーです。このモデルによって天動説よりも正確な予測ができるようになりました。また、ケプラーの三法則は、万有引力の発見に近づくものでした。ちなみに、微小な年周視差が観測されたのは、1838年でした。

第2部の「素粒子と宇宙」は自分の専門分野である素粒子や、宇宙初期の話をしました。第1部とのつながりも多少は意識し、誰も直接見たることのできない極ミクロの世界の様子や、時間を巻き戻すことができない中で、宇宙の初期に何が起こったのかなどを、科学の観点からどのようにして確信を持って調べていくかについても、適宜触れつつ、最新の素粒子や宇宙に関する研究について解説を約30分で行いました。

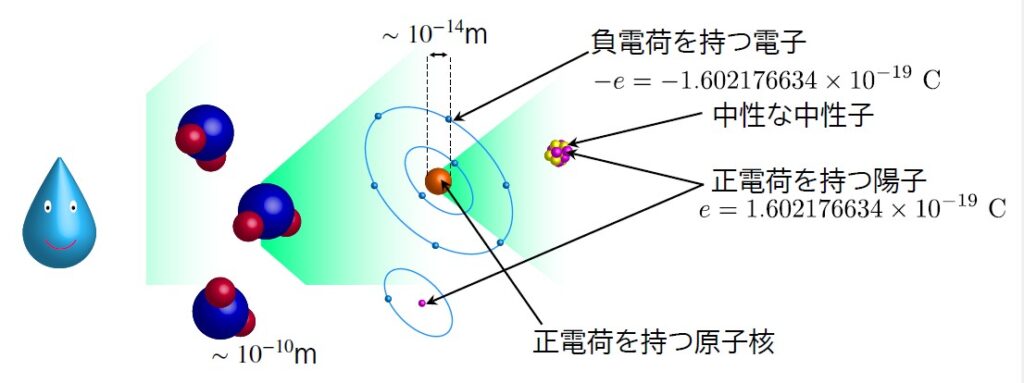

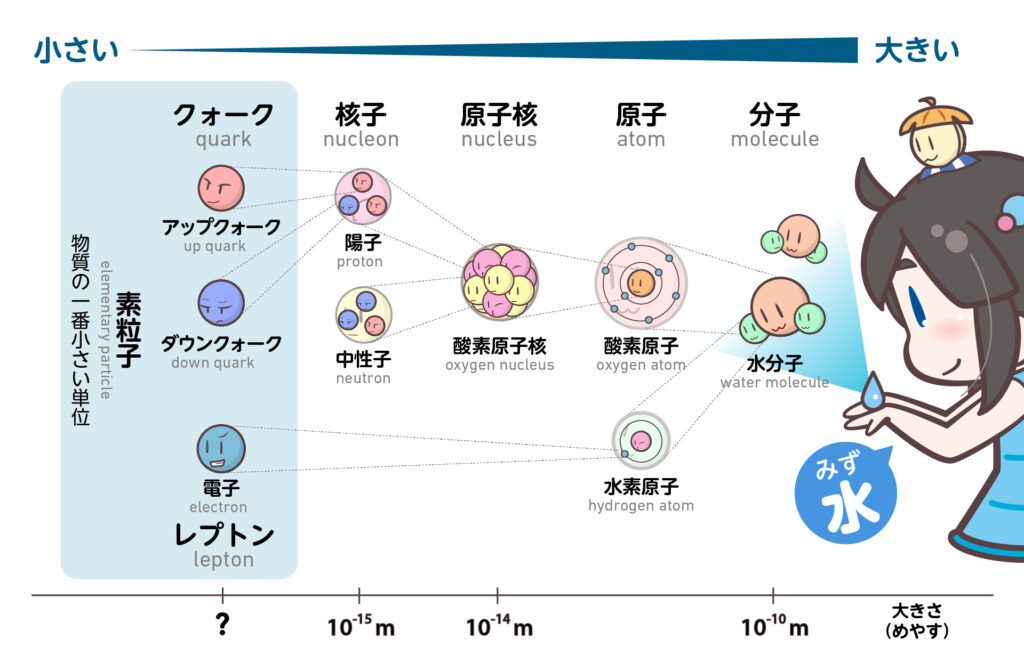

現在では、水分子とそれを構成する原子の構造について、次の図のようであると知っていますが、大きさを見るとわかるように、眼で見ることはできなし、顕微鏡でも観察することはできません。

それでは、どのようにして原子の存在を知ったのでしょうか。化学反応における法則(ラボアジエの質量保存の法則、プルーストによる定比例の法則、ドルトンによる倍数比例の法則)によって、化学反応は基本粒子の組み換えで説明できることがわかり、原子説が提唱されました。実際に原子そのもの見たわけではないのですね。

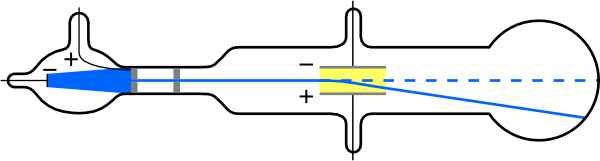

その後、J.J.トムソンの陰極管を使った陰極線の実験により、電子の存在と、それが電荷をもつことが明らかになります(下の図はWikipediaのトムソンの記事からお借りしています)。青い線で表した電子線は黄色で表した電場によって下へぶれています。プラス・マイナスを逆転すると、軌跡は上のほうにぶれます。

こうして、原子を構成する電子の実在が確かめられ、原子模型が提唱されていきます。トムソンは正の電荷を帯びた海の中を電子が漂っているものと想定しましたが(ブドウパンモデル)、後にラザフォードは正電荷は中心の核の中に集中しているという現在のものに近いモデルを提唱します。

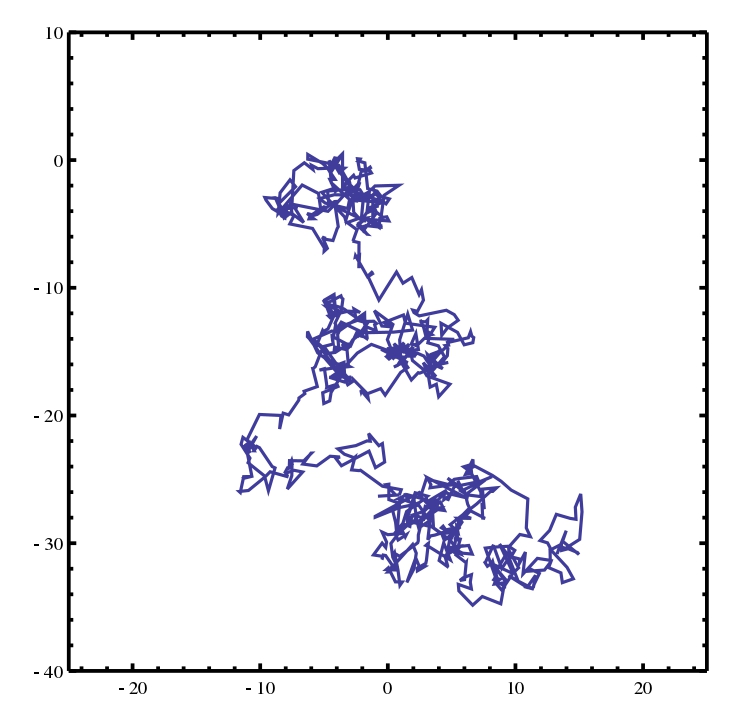

分子のほうはどうでしょうか。1828年に植物学者のブラウンが、水に浮かべた花粉の殻が破れて飛び出した微粒子が、不規則な運動を続けることを観測しました。次の図はシュミレーションで1000ステップを表示したものです。(0、0)が始点です(Wikipediaからお借りしています)。

しばらくはこの運動がどうして起こるのか分かりませんでしたが、1905年にアインシュタインが媒質の水分子の不規則な衝突が原因であるという仮説を立て、数式を提出、1908年にはペランが実験的にこれが正しいことを確認しました。こうして水分子が実際に存在することが認められたのです。ちなみにペランは、この式からアボガドロ数を計算しています。

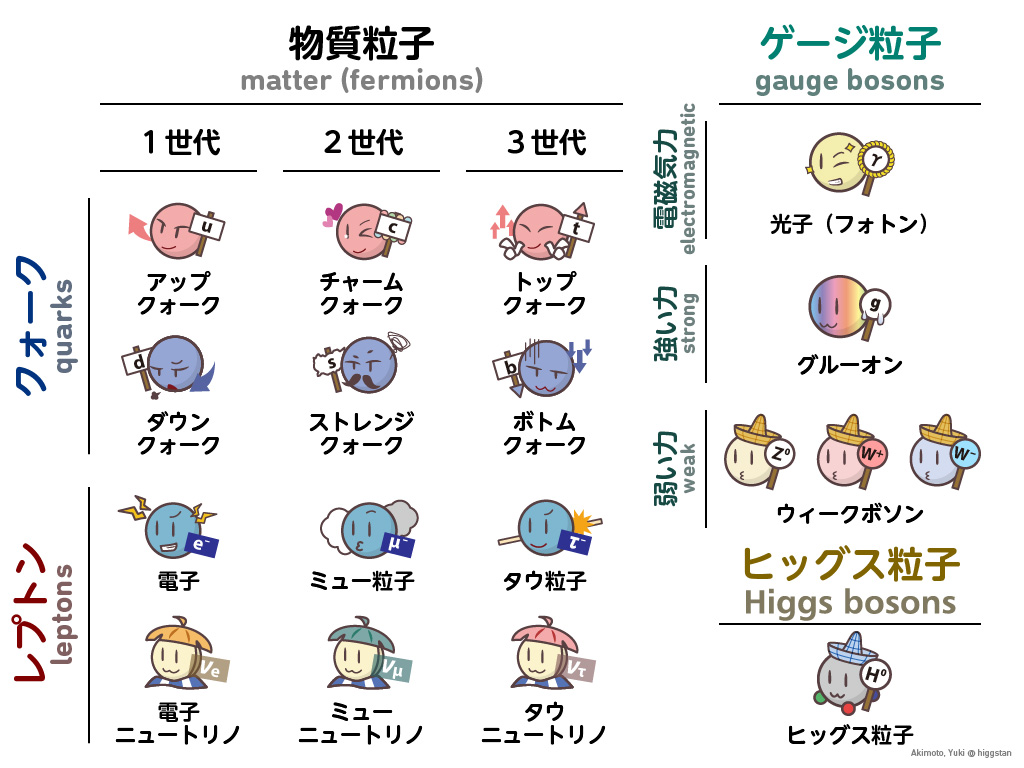

こうして、我々の身の回りの物質はすべて、原子とそれから構成される分子からできていることが明らかになりました。原子の中心には核があるのですが、核には正電荷を持つ陽子と質量の関係から電荷をもたずに陽子と同じ質量をもつ中性子からなっていると考えられました。正電荷を持つ陽子が反発せずに集まっているためには、何か結び付けているものが必要だと考え、湯川秀樹は中間子という理論を提出しましたが、後になって、陽子や中性子も基本的な粒子ではなくさらに素粒子からなることが明らかになり、素粒子標準理論へとまとめられていきます。2012年にはヒッグス粒子が発見され、標準模型は確立しました。次の図は、その素粒子の一覧表です。この図と次の図は、とても魅力的な次のサイトからお借りしてます。

物質粒子が陽子や中性子を構成する素粒子で、ゲージ粒子は、それらを素粒子どうしをくっつけたり離したりするための素粒子、ヒッグス粒子はちょっと説明のむずかしい特別な素粒子です。

上に掲げた水分子の図を、素粒子の世界まで広げると次のようになります。

このあたりの素粒子物理学については九州大学附属図書館のこのサイトがとても参考になります。イントロから順に見てみてください。

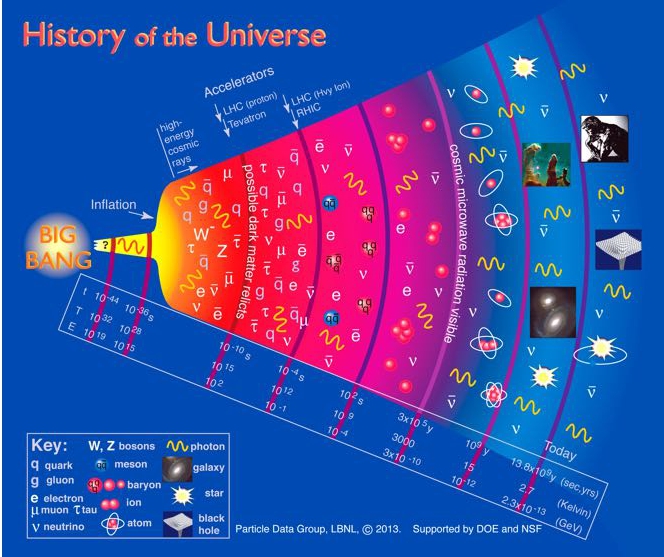

素粒子から原子が構成され、それが分子を生むというのは分かりました。それでは、物質の始まりはどんなものだったのでしょうか。ここで宇宙の始まりが問題になります。20世紀初めまでは、宇宙は不変で定常的と考えられていましたが、ハッブルによって遠方の銀河が遠ざかっているという観測により、宇宙は膨張していると考えられるようになり、その必然として時間をさかのぼれば、宇宙の初めは超高温・超高圧の火の玉で、これが大爆発を起こして始まったと考えられるようになりました(ビッグバンあ説)。この時は素粒子はバラバラで存在していたのが、冷えていく過程で水素原子ができ(下の図の赤から青に変わる3000Kのころ)、さらに核反応を起こして重い元素ができていったのです。ウーン、だいぶ難しくなってきました。素粒子にも宇宙のも、まだまだ解明しなければならない謎がたくさんあるようです。

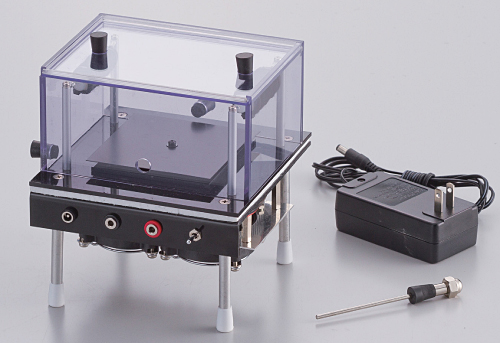

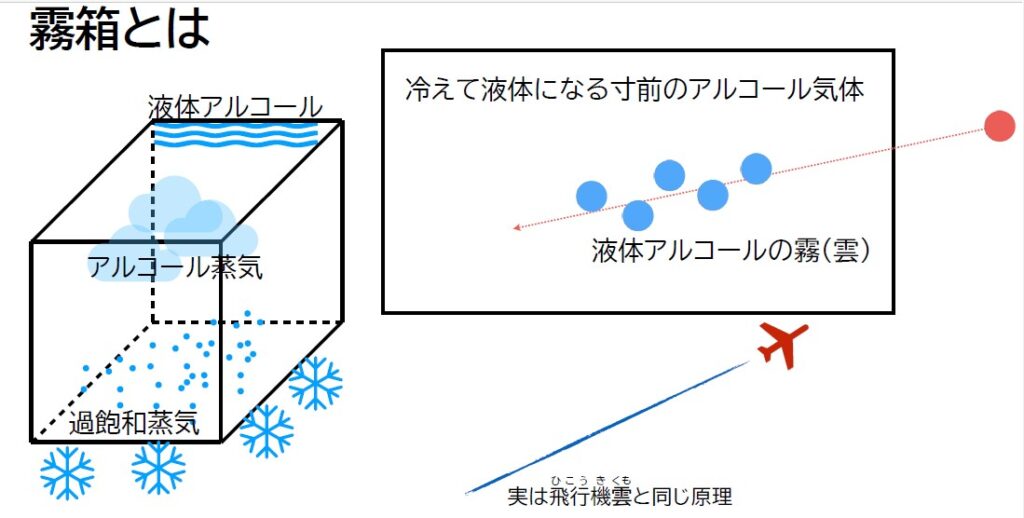

第3部「霧箱を楽しもう」では、持参したペルチェ素子式の霧箱を用いて、放射線の痕跡を見てもらいました。

最初は線源を入れずに観測してもらい、自然放射線の痕跡がそこそこの頻度で見られることを確認してもらった上で、天然鉱石の線源を投入し、やや派手な放射線の痕跡を観察してもらいました。

当初は1時間の予定でしたが、内容を盛り込みすぎたこともあり、1時間半弱ほどのやや長丁場となってしまいました。

Views Today : 22

Views Today : 22