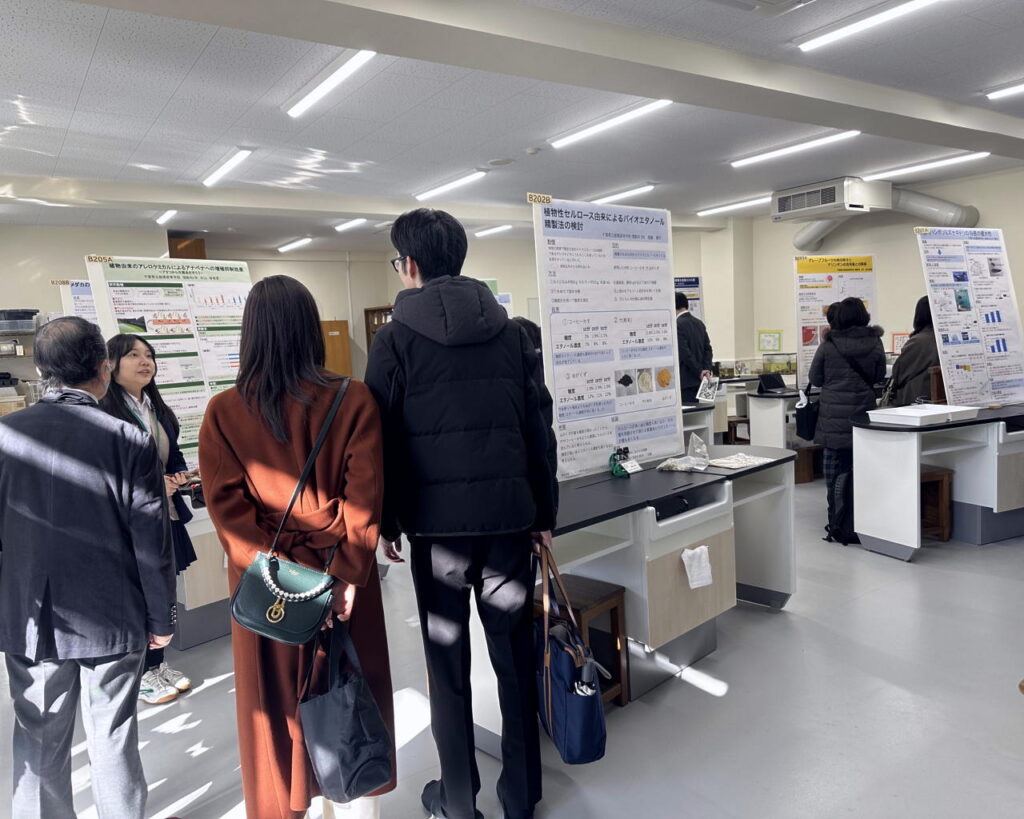

2月1日の午前9時10分から12時まで行われた、千葉県立船橋高等学校でのSSH課題研究成果発表会に、町田武生会員と和田勝会員が参加して、指導助言を行いました。この発表会は、SSH第4期1年目の課題研究成果の発表会で、理数科1・2年生全員と普通科1・2年生若干名が発表を行い、県内高校教員、市内小中学校教員、生徒保護者、近隣中学校生徒、千葉大学留学生、運営指導協議員およびサイエンスメンターなど、およそ120名が参加して実施されました。

全部で53件のポスター発表が、8つの会場で1時間5分ずつの2つの時間帯に分かれて行われました。2年生が一人で行う理数の研究は、物理が9、数学が6,化学が7,地学が6、生物が10件あり、1年生がグループで行う研究は、物理が2,化学が2,地学が2,生物が2、数学が1件でした。

これに加えて、今年度から始まった「未踏挑戦フィールドワーク」という分野のものが6件ありました。

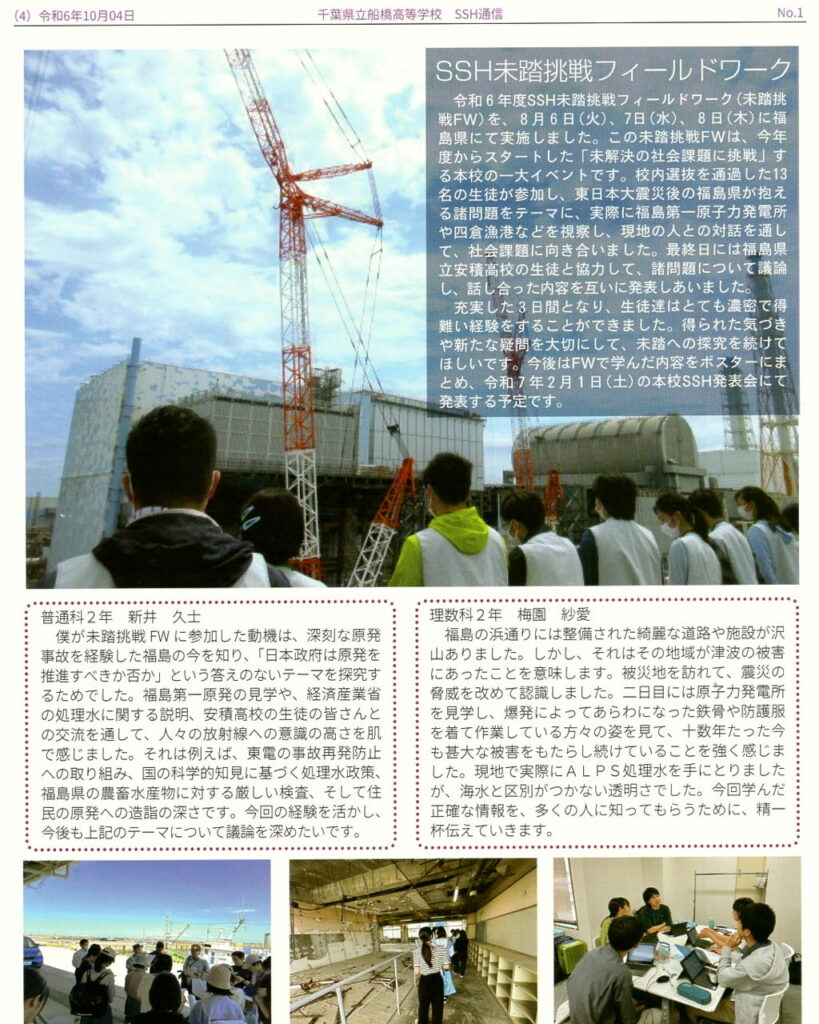

これは未解決の社会課題に取り組む試みで、今年度は東日本大震災後に福島県が抱える諸問題をテーマに、13名の生徒が8月に3日間、実際に福島第一原子力発電所や四倉漁港を視察し、現地の人々と対話し、また福島県立安積高校の生徒と議論をしてその結果を発表しあいました。これらのことをまとめて6件のポスターとして英語で発表されました。ポスターの前で、千葉大学の留学生たちとの質疑応答する場面が見られました。

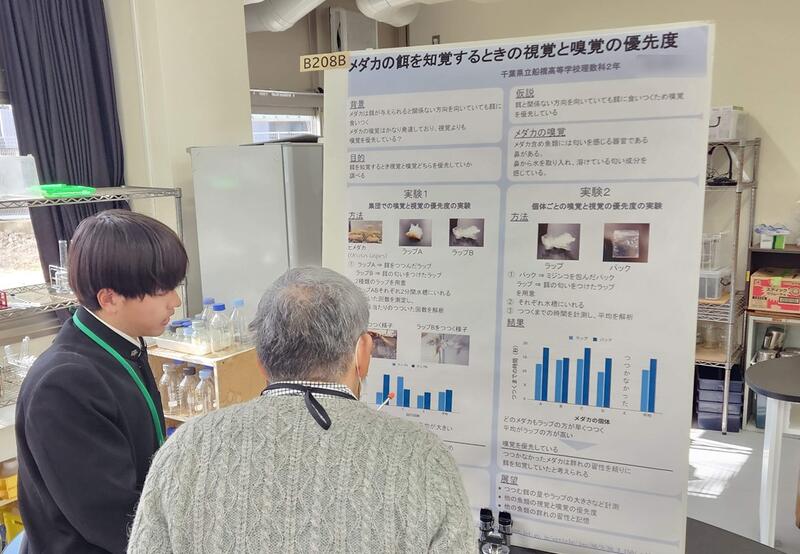

我々は生物のメンターとして、生物教室を会場とした生物の発表を聞き、質疑応答などを行いました(下の写真の3枚目は船橋高校SSHページより借用)。いずれの発表も、最初のころからはずっと進展して、それなりにまとめられていました。

10件のうち、これまで4回あった相談の場に来た生徒の5件を指導助言してきましたが、十分に効果があったとは言えないところもあり、残念に思いました。書物や文献を十分に読んでいなくて、何のために何をするのかが曖昧なまま実験研究に取り組み、得られた結果の解釈ができていない例や、実験例数が少なく数値処理ができない例、要因が複雑で明確な結果が得られない例などがあったことです。また、植物を対象とした研究が多い中、動物が専門の我々だけで対応する今回のメンターシステムには若干の無理があったのかもしれません。今後、改善されるといいと思います。

生物の研究の場合、つねに「ばらつき」の問題があり、どうやって数値化して有意な差があることを確認すのかなど、実験計画の立て方、予備実験の必要性など、実験研究の進め方の指導が必要なのではないかと感じました。

会場が生物教室なので、水生動物が飼育されていました。そのうちの一つに、ウーパールーパーがいました。正式名称はメキシコサンショウウオ、英語名Axolotlですが、日本で一時期、ウーパールーパーとしてテレビなどで流行ったことを思い出しました。

船橋高校の生徒さんたちと来場者で、会場はかなり込み合っていて、発表会としては成功したのではないかと思いました。

Views Today : 4

Views Today : 4