2月8日に佐々田博之会員が、千葉県立佐倉高等学校で「マイ分光器を作り光源の性質を調べよう」というタイトルで実験授業を行いました。実際に光の分光を観察できる分光器の作成を目標に、2校時(2 x 45分)を使ってで簡易分光器を自作してもらい、様々な光源を観測しました。授業の一環ではなく、定員20名の募集に応募した1年生(6名)と2年生 ( 3名)が参加しました。

波動はまだ学習していないので、スライドを使って波動の説明を15分ほどで済ませ、製作と観察をを優先させました、

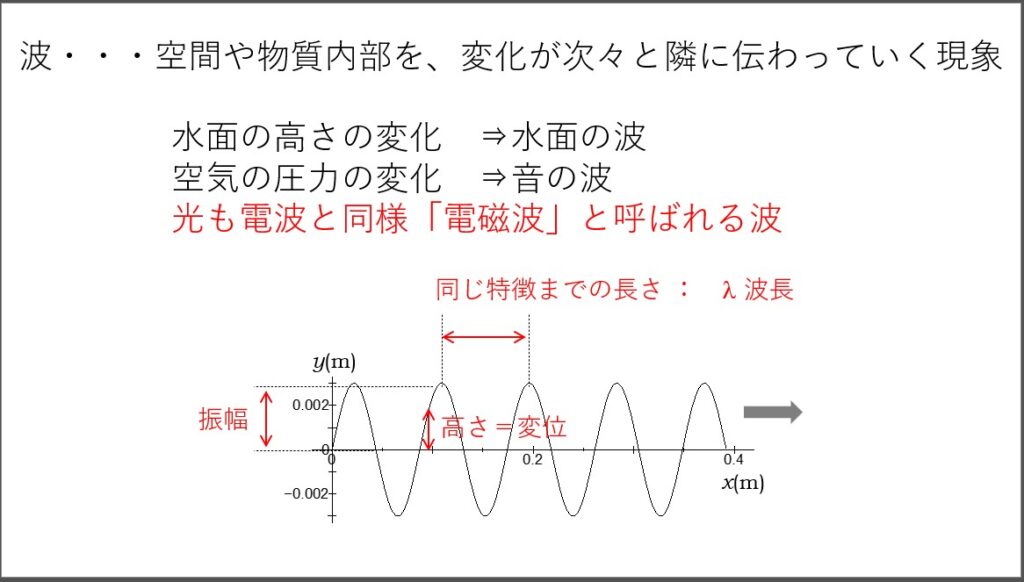

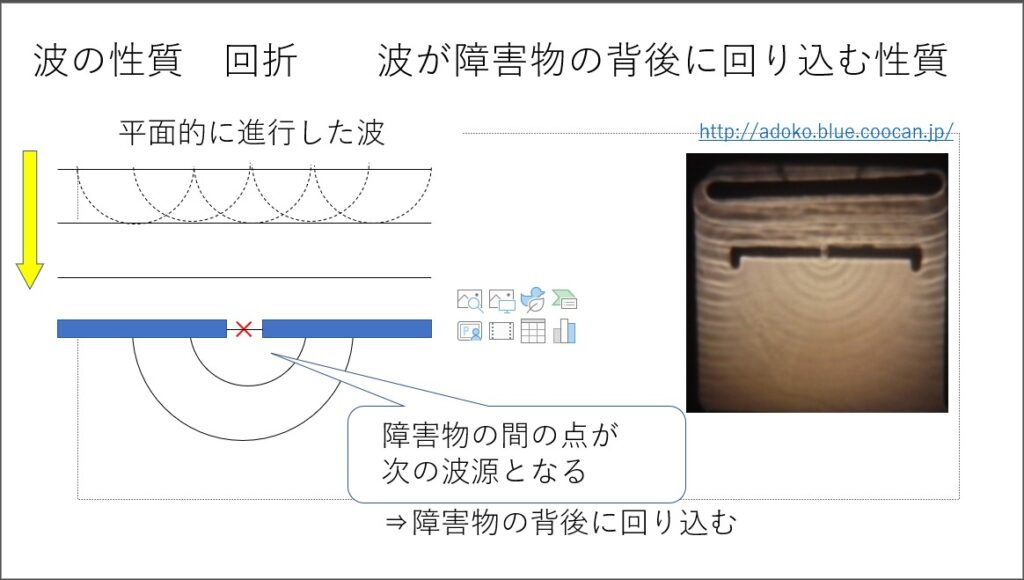

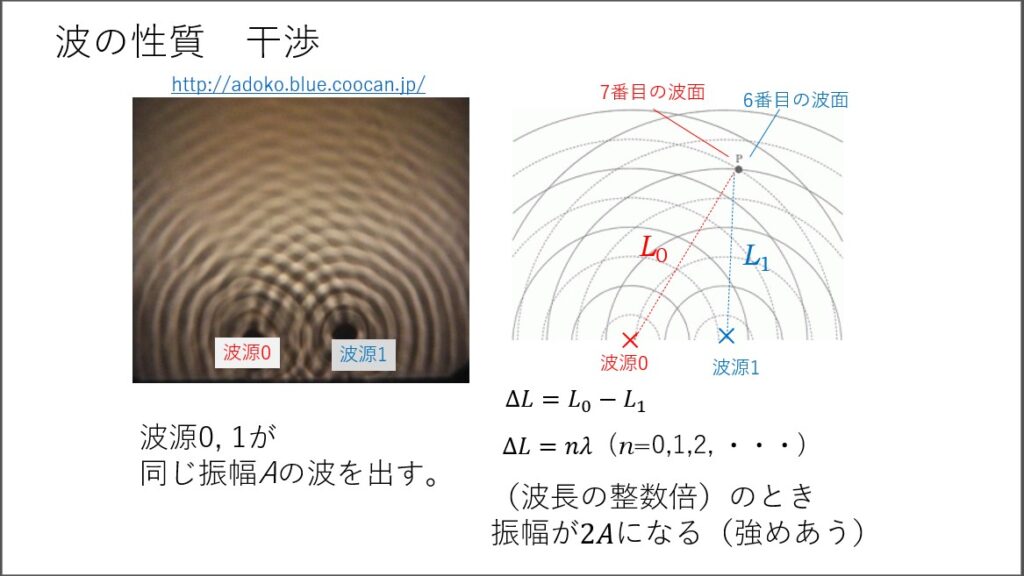

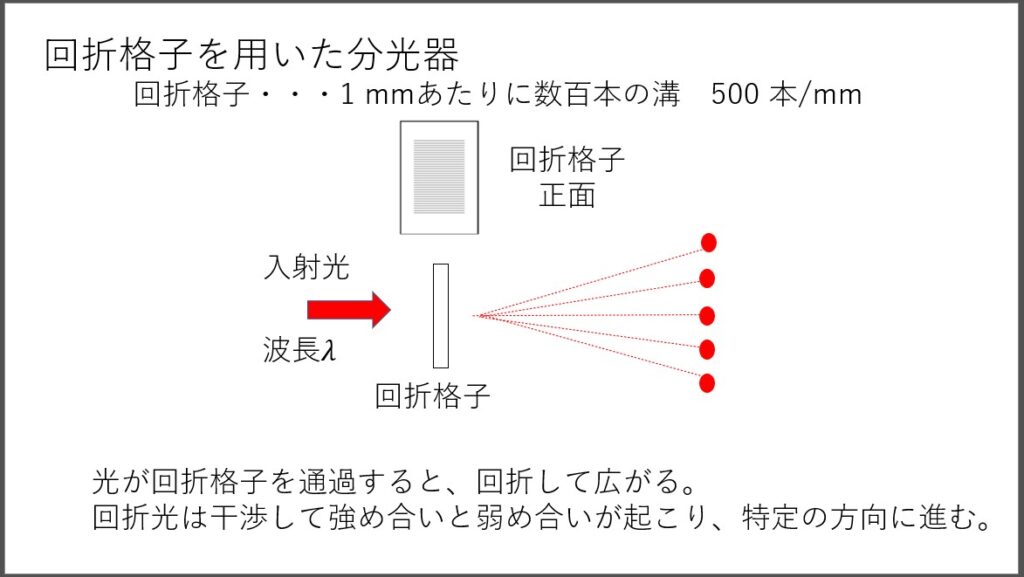

光は波動です。波には「回折」と「干渉」という性質があります。

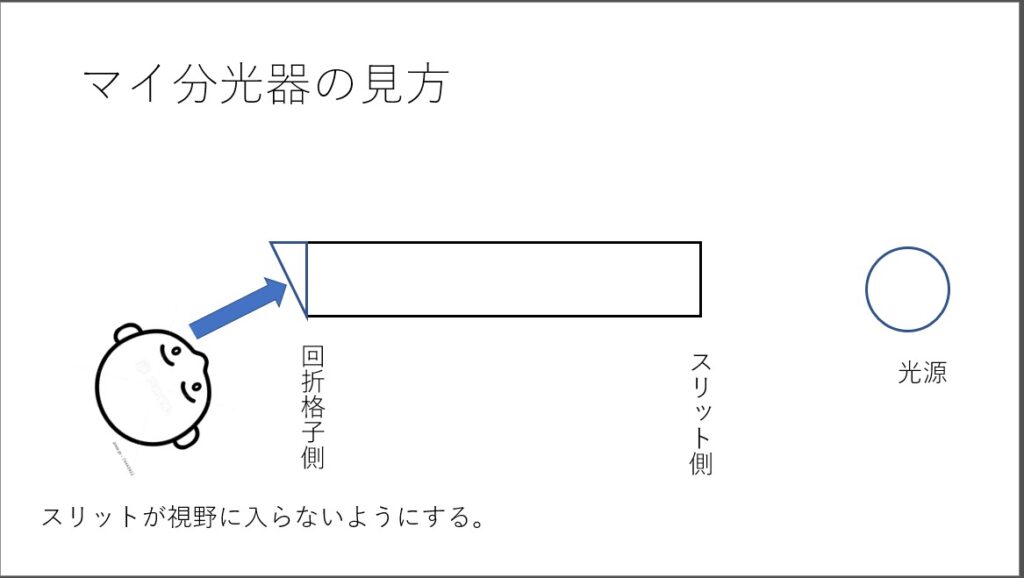

分光器は、この光の2つの性質を利用して、回折格子の細いスリットを通過して分光した光を観察する装置です。

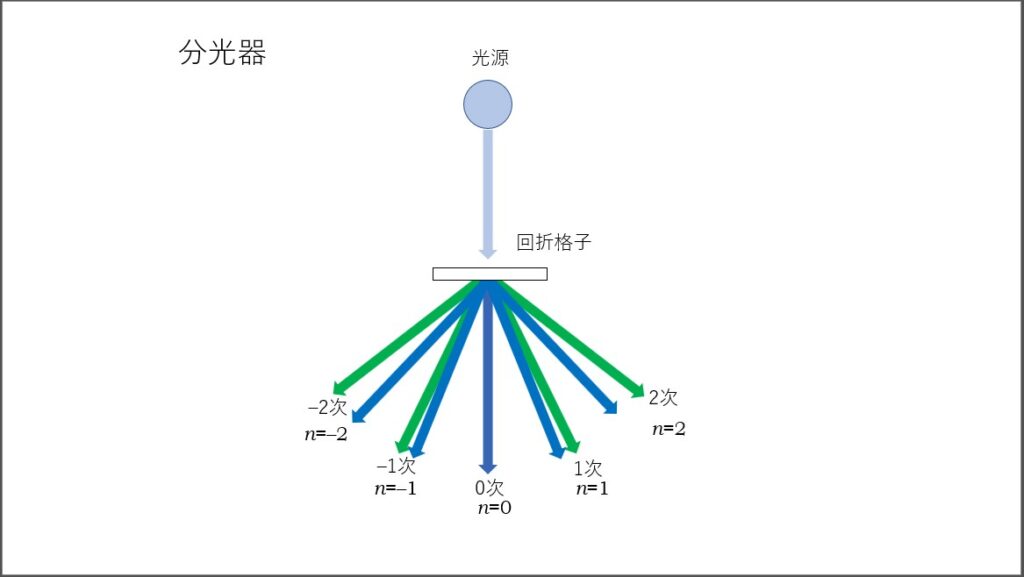

光源から出た光は、回折格子を通ると回折して広がりますが、真ん中の0次はすべての波長が直進して進むので白色となり、その左右に対称のスペクトルが表れます。

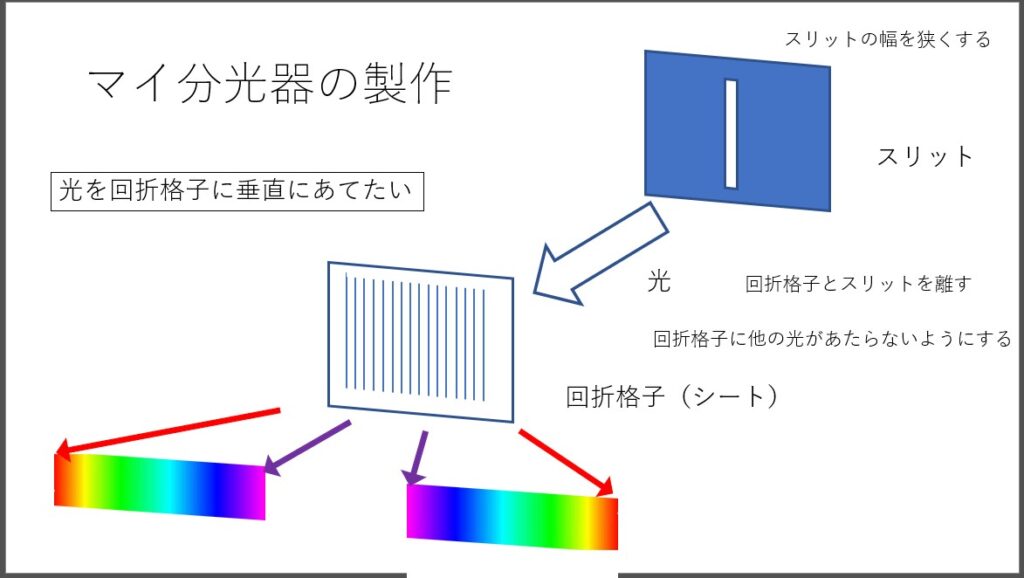

実際の製作は次の通りです。型紙に合わせて工作用紙を切って四角い筒を作り、筒形の開口部の一方にスリットを作り、反対側の開口部に回折格子シート500 line/mmをはり付けます。スリットが直接、視野に入らないように山型のガイドをつけ、片側のスペクトルを観察します。

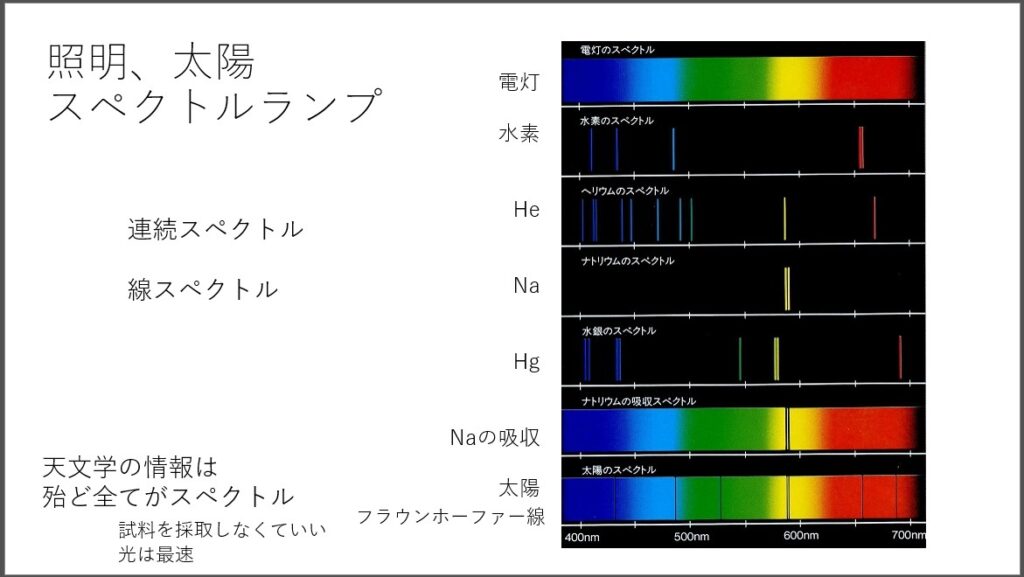

1時間で全員が完成させることができました。作成した分光器を使って、各種の照明装置の光(Hg入り蛍光灯、LED蛍光灯、スマホの照明)、太陽光のフラウンホーファー線、スペクトルランプ(Ne, Ar, N2, O2, H2)の光を観測しました。

連続スペクトルについて、また元素は固有の波長の線スペクトルを持つことを説明しました。自作の装置で、綺麗なスペクトルが観測できて、生徒達も楽しんでいました。

分光器を持ち帰って色々な光源を見るように勧めました。

Views Today : 4

Views Today : 4